フラメンコ教室エルソル ブログ

2024.10.22

村田喜代子さんの屋根屋(フラメンコブログ フラメンコ教室エルソル)

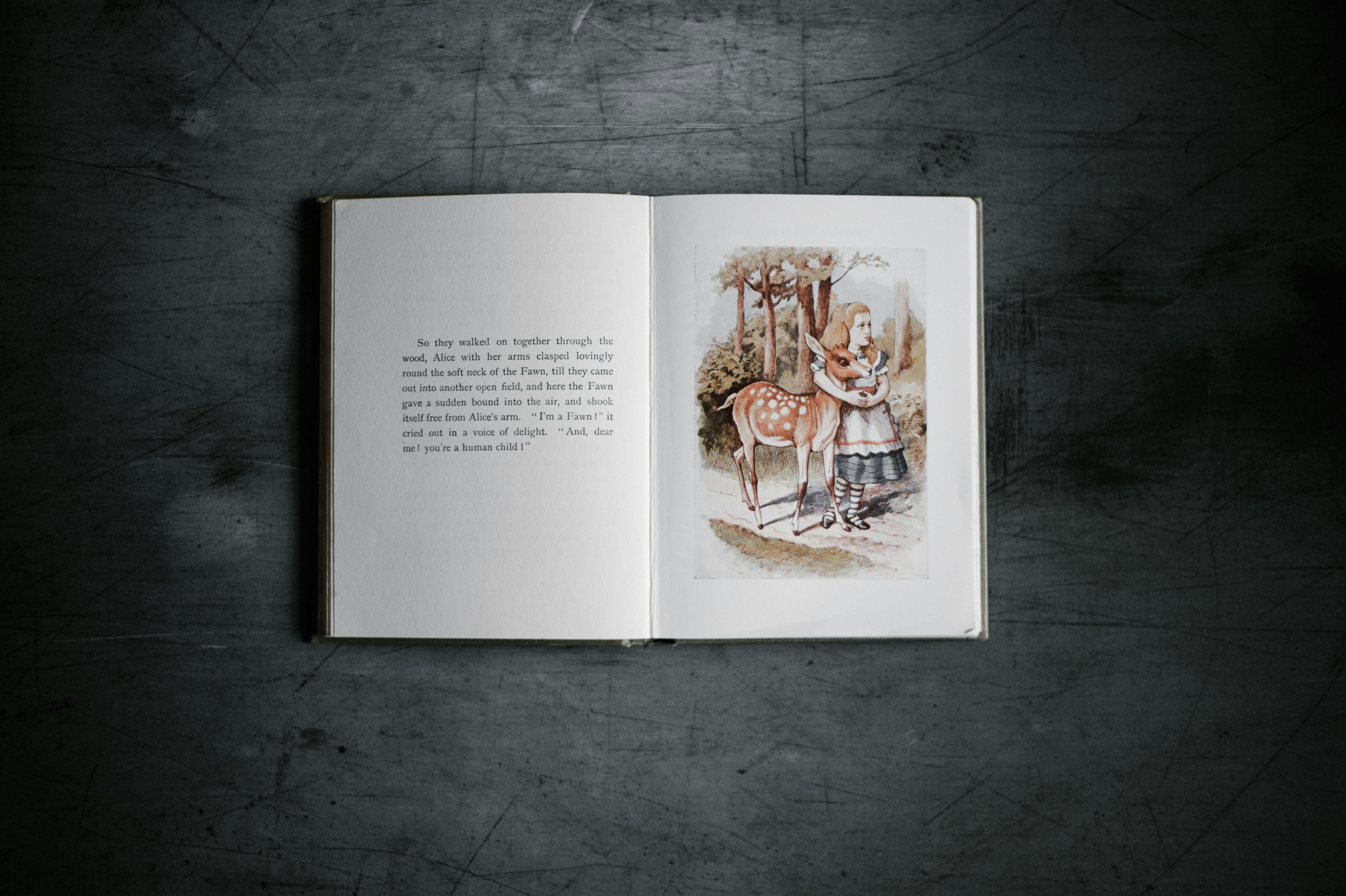

村田喜代子さんの「屋根屋」

何かフラメンコやスペインに関係ある本はなかったかなあと考えていたら、あまり関係ないけれど紹介したい本を思い出しました。

ある時期私が大好きで数回読み返した本、村田喜代子さんの「屋根屋」です。

スペインと関係ないお話ですが、日本の建築物とヨーロッパの建築物の比較の話が面白かったです。

セビージャのどこだったか覚えていませんが、どこかの高いところからセビージャの町を眺め、空を突き刺すような先が尖った塔が多いなあと思ったことを思い出しながら読んでいました。

2024.10.13

なぜ左に回ることが多いのか(フラメンコブログ フラメンコ教室エルソル)

フラメンコの踊りの中ではところどころ、左方向に抜けたり、左方向に回って移動したりすることが多いと思いませんか?

それが絶対の決まりとは今までに習ったことはないのですが、圧倒的に左回りが多いのはなぜだろうと私は時々気になっていました。

ついこの間、なぜ陸上トラックは必ず左回りなのか、という話を短距離走を頑張っている次男から聞きました。

人間は左胸に心臓があるから左の方向に体を向けやすいから、とか、世の中には右利きの人が多いから右手をうまく使うためには左方向に回る方が都合が良いから、など諸説あるそうです。

実際に左回りと右回りで走ることを試した結果、左回りの方が多くの人にとって好タイムが出たので、陸上トラックは左回りがルールなのだそうです。

昔の人たちから脈々と伝わってきているフラメンコの踊りの中にも、国も時代も越えて人が動きやすいと感じる共通の動きがあるのでしょう。

2024.10.04

2024年9月29日(日)藤沢駅前 IIWAマルシェに参加しました。

9月29日(日) 藤沢駅北口のサンパール広場で開催されたIIWAマルシェに参加しました。

IIWAマルシェとは一般社団法人インクルーシブワールド協会が主催する、全国各地で年に数回開かれるマルシェです。

年齢、性別、国籍、人種、障がいあるなしに関わらず分け隔てなく一緒に過ごせる世界が広がるように、という願いを込めたイベントです。

フラメンコ教室エルソルもはじめて参加させて頂きました。

ステージのはじめに私が団体紹介をしました。 フラメンコとはスペインの南のアンダルシア地方の音楽で、、と言ったところですかさず司会者の方が「アンダルシアにあーこーがーれーてー」と歌ってくださったので、私は嬉しくなって「マッチの名曲ですね」と言いました。

私がこれをはじめてテレビで聴いたのは中学生の時。まさかその数年後に自分がアンダルシアに憧れるとは思ってもみませんでした。その上”グラナダの詩”にまで!

それはいいとして、とても良いステージでした! 生徒さん達はとても熱心に練習されてきて、これから先がますます楽しみになりました。

見て下さったみなさま、どうもありがとうございました。

2024.08.19

白黒の世界 ~切り絵~

隅々まで細かいですね。ギターさんが特に渋いです。

素敵な切り絵を作っていただきとても嬉しいです。 どうもありがとうございました!!

2024.08.15

「結婚貧乏」フラメンコが出てきてびっくりした。(フラメンコブログ フラメンコ教室エルソル)

「結婚貧乏」 フラメンコが出てきてびっくりした。

女性の作家たちによる短編集です。

その中のひとつの短編で、フラメンコとはまったく関係ない話ですがフラメンコが一瞬いきなり出てきますよ。

探してみて下さいね。 フラメンコの使われ方がちょっと笑えますが、リアルです。

2024.08.03

フラメンコが好きで好きでたまらない人へすすめたい本(フラメンコブログ フラメンコ教室エルソル)

フラメンコが好きで好きでたまらない人、フラメンコに生涯青春のような人にすすめたい本は、三浦しをんさんの「仏果を得ず」です。

フラメンコとは全く関係ないお話ですが、共感するところがたくさんあると思います。

2024.07.01

フラメンコ教室エルソル 第12回発表会を行いました。

2024年6月30日(日)、藤沢の新堀ライブ館のセゴビアホールにて第12回発表会を行いました。

お越しくださいましたお客様、ありがとうございました。

練習の成果を存分に発揮できた生徒さん、素晴らしかったです。

少し悔いが残る人(自分)、マニャーナ セラ オトロ ディア(明日は別の日)。

何はともあれ良い経験を積み重ねましたね。 引き続き一緒に頑張りましょう。

ギターの宮川明さん、カンテのレイコシミズサンギットさん、どうもありがとうございました。

急きょ披露して下さったA mi maneraも素晴らしかったです。

2024.06.01

グラナダの結婚式の思い出(フラメンコブログ フラメンコ教室エルソル)

緑が鮮やかな季節になると必ず思い出すこと。

華やかな場で貴重な経験ができた良い思い出ですが、自分の未熟さゆえに、文化の違いに居心地の悪さを感じたことも同時に思い出します。

★~★~★~★~★

「グラナダの結婚式」(フェイスブックの過去の日記より)

スペインにいる時、結婚式を挙げた新郎新婦と招待客たちがリラックスした様子で教会の外に集まっているのをたまたま見る機会があるとラッキーと思いました。

女の人たちの服装を見るのが楽しみでした。

布一面に刺繡がされた大きなショール(マントン・デ・マニラ)をセニョーラが堂々とまとっているとそれはそれはゴージャスで迫力があるのですが、十代の女の子がそういうショールを肩にかけているのはとても初々しく、お母さんかお祖母さんから譲り受けたのかなと想像して、宝物を見せてもらったような気持ちになりました。

グラナダ留学中に結婚式に出席する機会に恵まれました。新郎新婦と面識がなかったのですが誘ってもらいました。

会場は、グラナダ郊外にある新郎の家族の別荘の素敵なお庭。 5月の終わりで花が咲き乱れていました。池もある広い庭でした。

神父様の前での誓いの言葉があり、参列者一同で見守りました。

スペイン語で結婚式のことをbodaボダといいますが、誓いという意味のvotoボト(英語のvote、vowと同語源)が語源なのだそうです。

そのあと、たくさんの料理が庭に運ばれてきていよいよパーティーが始まりました。

バンドの生演奏にあわせて新郎新婦も年配の方々も自然に体を揺らしていました。本当に踊る国民性なんだなーと思いました。

うちの両親や叔父叔母が踊る姿など到底想像がつきません。

「こういう時、この国では必ず踊り出すんだよね。やれやれ」と私は内心ため息をつきました。

私が苦手なことは、はしゃぐことと踊ること。

当時流行っていて日本でもヒットした「マカレナ」という曲のユーモラスな振り付けをみんな楽しげに踊っていました。

この国では引っ込み思案はマナー違反なのだと私は痛感しました。

セビジャーナスも演奏されたので、招待客たちはペアになって踊りました。 セビジャーナスは私も楽しみました。

パーティーの終わりに2階のバルコニーから新婦がブーケトスをすることになりました。映画みたいで素敵!

新婦がゲスト達に背中を向けて、ブーケを大きく投げました。

ブーケは池の中へ。ちゃぽん。一同あっ!

貴重な経験をできて、特に思い出に残る一日でした。

2024.05.16

スペイン語豆知識(フラメンコブログ フラメンコ教室エルソル)

私のような勘違いしている人、いませんよね?

いらっしゃらないとは思いますが、恥かく前に念のため。

★~★~★~★~★

「 勘違いしていたスペイン語」(フェイスブックの過去の日記より)

フラメンコの衣装や肩にかけるショールには細かい房飾りの装飾がついていることが多く、この房飾りを「フレコ」といいます。

よく「フレコが長すぎる」とか「フレコが絡まった」と耳にしてきたので、これをフレコと呼ぶのか、とフラメンコを習い始めた高校生の頃に自然に覚えました。

大学3年でグラナダに留学しました。美容院に行きたくなり寮の子におすすめの美容院を聞きましたが、寮の子たちはグラナダ以外の土地の出身なので、地元に帰った時に行きつけのお店に行くと言っていました。

適当な美容院を探して行くことにしました。

行く前に「前髪を切ってください」とどのように言うのか辞書で調べました。

スペイン語で前髪は、flequillo。

そこでハッと気づきました。 ということは、もしや、と思って遅ればせながら辞書で調べたところ、フレコとはflecoでした。

フレコは「振れ子」ではなかった! 振れ動くから振れ子だと勘違いしていました。 気付けてよかった。

さて、私が入ったグラナダの美容院は、接客の仕方が日本の美容院と違うところがいろいろあって面白かったです。

まず、美容師さんの手がガツンガツンと頭や顔や肩にぶつかって痛かった。

そして、美容師さんは女性だったのですが、ドライヤーを台に置くことが面倒だったのか、ドライヤーを太ももの間に挟むので(吹出し口がこっちを向いていて)、それが笑いをこらえるのに困るほどおかしかったです。

2024.05.14

ある生徒さんのセビジャーナス特訓

少し前に、お子さんの結婚披露宴でセビジャーナスを踊るという目標に向かって個人レッスンに通ってくださった方がいました(昔フラメンコを習った経験がある方)。

私も友人の結婚披露宴でセビジャーナスを踊ったことが何回かあり、新婦が踊っている姿も見たことがありますが、親が踊るというのもいいですよね!

その生徒さん、長いこと触っていなかったカスタネットも一生懸命練習して再び使えるようになり、本番は華やかで、ご本人にとってもご家族にとっても楽しい思い出になったようで良かったです。